デュマの戯曲『アントニー』のエピソード

This post is also available in:

English (英語)

English (英語)  Français (フランス語)

Français (フランス語)

「俺を拒んだ,だから殺したのだ!」

ーーアントニーの幕切れーー

アントニーという主人公は、人妻に対する恋という三角関係の設定からゲーテの『若きウェルテルの悩み』(1774年)やルソーの『新エロイーズ』の主人公サン・プルー(1761年)に比較され、主人公の気質の点からユゴーの『エルナニ』(1830年初演)の主人公や『マリオン・ド・ロルム』(1831年初演)のディディエ(彼も私生児である)やヴィニーの『チャッタートン』(1835年初演)の主人公に比較される。ここで、ディドロの「『私生児』についての対話」、ボーマルシェの『真面目なドラマのジャンルについての試論』、スタンダールの『ラシーヌとシェークスピア』、あるいはユゴーの『クロムウェル』序文といったロマン派劇を準備した理論からみて、『アントニー』がどういう位置を占めるか考えてみよう。ディドロが、そしてディドロに倣ってボーマルシェが、従来の「悲劇」・「喜劇」といった二分法を排して、市民生活に密着した中間的なジャンルの創造を提案したが、ユゴーはその理論を押し進め、その中間的ジャンルのドラマから三一致の法則[ref]三一致の法則とは、「時」「場」「筋」の単一を言い、劇中の時間が1日で、1つの場所で、1つの劇的行為が行われなければならないという劇作上の制約[/ref]のうち、特に時間と場所の一致を捨てることを提案した。ユゴーは終生韻文劇を捨てなかったが、スタンダールは三一致は勿論のこと、もっと極端に韻文劇そのものの放棄を主張した。ところで、メリメ以来『クロムウェル』(17世紀イギリス)にしろ、『エルナニ』(16世紀スペイン)にしろ、『マリオン・ド・ロルム』(17世紀フランス)にしろ、あるいはデュマの『クリスチーヌ』(17世紀スエーデンその他)にしろ、流行は歴史ドラマではあっても、韻文劇であった。しかし、デュマは大胆にも『エルナニ』に先立つこと一年前、コメディー・フランセーズで『アンリ三世とその宮廷』でスタンダールの主張を舞台に乗せたのである。クールール・ローカル(時代色及び地方色)を散りばめた散文ドラマだったのである。

アンドレ・モーロワがその『アレクサンドル・デュマ』のなかで書いている話は僕が大好きなエピソードである。アレクサンドル・デュマの作家生涯にはエピソードが満載で、枚挙に暇がない。そのなかでもこの話は演劇というものの本質を表しているような気がして私にはとても気に入ったエピソードの一つになっている。

「アントニイ」の成功は根深く継続的なものであった。パリでは百三十回上演された。サロンの人たちがはじめてボルト・サン・マルタン劇場へ来た。地方では、この芝居はいつまでもマリー・ドルヴァルの当り狂言であった。彼女はこの芝居を愛し、その上演に献身した。ある日ルーアンで、無知な劇場支配人が、アントニイが短剣で刺したところで最後のセリフを待たずに幕をおろしてしまった。怒ったボカージュは自分の部屋へ駈けもどり、閉じこもってしまった。観客は、すでに有名な幕切れを期待していたのにそれが見られなかったので、大声に叫んで抗議しはじめた。人の好いドルヴァルは長椅子の上にまえのポーズをとりなおしたが、ボカージュは両び舞台に上ることを拒んだ。

観衆は「ドルヴァル、ボカージュ、どうした」とどなり、椅子をこわすといきりたっていた。このさわぎにおそれをなして支配人は、ボカージュも折れてくれるだろうと期待しながら再び幕を上げた。観衆はしずまった。マリー・ドルヴァルは何とかしなければならぬと感じた。死んだはずの女は身をおこし、立ち上り、舞台の端まで歩いて、言った。「みなさん、私は彼に抵抗しました……彼が私を殺したのです」そして彼女はうやうやしく一礼して、「雷鳴のようにとどろく大喝采に送られて」舞台からひっこんだ。これが芝居というものなのだ。[ref]アンドレ・モーロワ『アレクサンドル・デュマ』筑摩書房、1971年、85−86頁[/ref]

ボカージュ (1801-1863)

マリー・ドルヴァル(1798-1849)

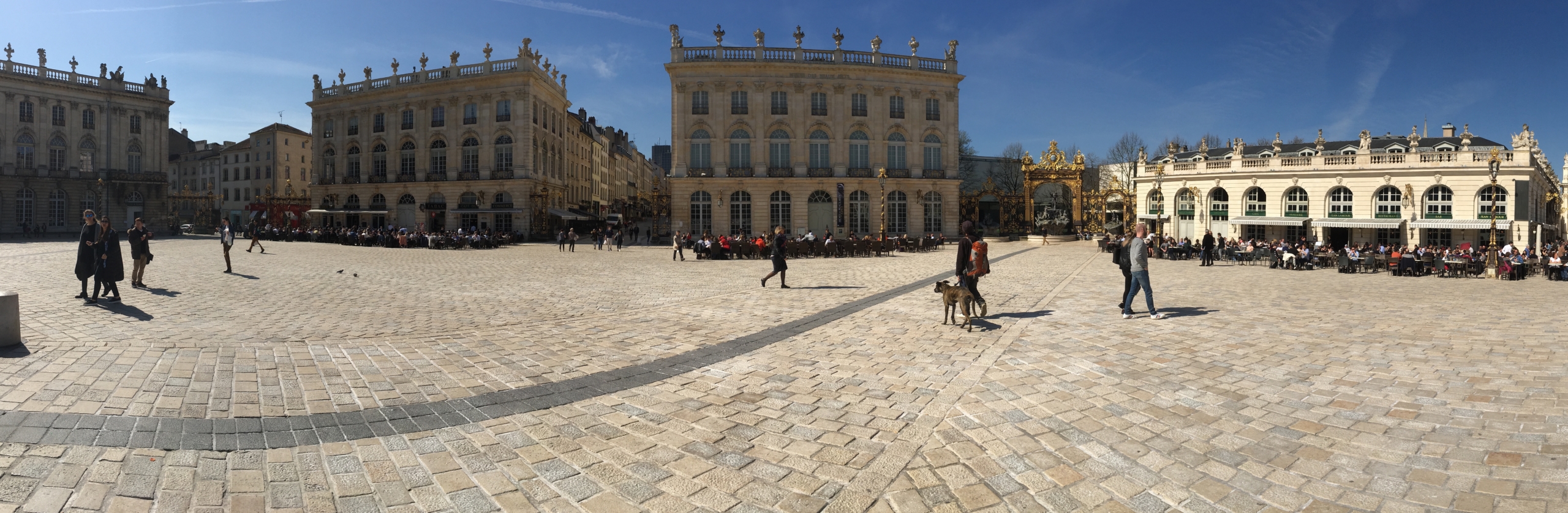

サン・マルタン劇場(パリ)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません