『南方郵便機』の解読(その3)

『南方郵便機』の解読

第1部第3章

回想(高校)

Dès ta première permission tu m’avais entraîné vers le collège : du Sahara, Bernis, où j’attends ton passage, je me souviens avec mélancolie de cette visite à notre enfance.

最初の外出許可がでると、きみはわたしを中学校のほうへ連れだした。いいかいベルニス、わたしはきみが通りかかるのを待ちかねているこのサハラ砂漠から、ああして子どものころに立ち返ったことを思いだしては、ふさぎこんでしまうのだ。

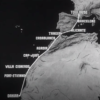

サン=テグジュペリが23歳で墜落を経験して以降のことで、17歳で卒業した高校を訪問するという設定だとすると、卒業後6年以上経過している。collègeは中学ではなく高校のほうがいいだろう。長塚訳に少しだけ説明を加えると、「わたし(語り手)はきみ(ベルニス)が(飛行機で)通りかかるのを待ちかねているこの(キャップ・ジュビという)サハラ砂漠から」となるだろう。サン=テグジュペリの文章は少しずつ補足説明を加えないとわかりにくいのが特徴だ。さて、その続きは、卒業生として学校を訪問したベルニスと<私>は彼らを教えた学校の先生が、卒業生がどんな人生経験をしたのかの秘密を聞きたがったエピソードである。

先生たちが彼から聞きだしたかったのは、行動の陶酔感とか発動機の唸りとか、また、彼らのように夜となるとばらの木を刈り込むだけでは幸福になれないという点である。こんどは彼がルクレチウス〔ローマの詩人〕とか伝道の書の説明をして、助言をする番だった。ベルニスはおそまきながらも、故障のために砂漠で動きがとれなくなった場合、死を免れるために食糧や水をどのていどに持ってゆく必要があるかを彼らに教えてやった。

そして、心優しいベルニスたちは最後に先生にこういう話をするのである。

それでも、彼らに悲しい思いをさせたくないばかりに、私たちは行動がむだに終わったあとの幻滅と、休息の苦々しい味を彼らに話してやった。それからまた、いちばんの年配者が私たちとしても気の毒になるくらい考え込んでいたところから、唯一の真実はたぶん書物から得る安らぎかもしれないとまで話した。

第1部第4章(アリカンテ到着・出発)

アリカンテの着陸場がせりあがって揺れ動いたあと、ぴたりと固定すると、車輪が着陸場をかすめるなり圧延機にでも近づくように接近して、そこで研がれるようだ……。

ベルニスは脚も重たげに、操縦席から降りる。彼がいっとき目を閉じると、頭の中はまだ発動機の音となまなましい影像でいっぱいだし、手足もいまだに機体の震動が詰め込んであるようだ。それから、彼は事務所の中に入ってのろのろと腰をおろしてから、インキつぼと数冊の本をひじで押しやると、六一二号機の飛行記録を手元に引き寄せる。

《ツールーズ―アリカンテ間、飛行時間五時間十五分》

(中略)

「時間だ。さようなら」ベルニスはふたたび出発する。

ベルニスはあらしの中に突っ込む。

(中略)

(中略)

がくんときた!

切れたのか?

だしぬけに、機の左のほうに重みにかかる。ベルニスは片手で、続いて両手で、そのうちに全身で機を支える。

「くそっ!」機は地面のほうに沈下し始めた。いよいよベルニスの最期だ。あと一秒で、この家がもんどりうって、彼もやっとわかったばかりのその家から、永遠に投げだされてしまうだろう。野原や森や村がぐるぐるまわりながら、彼のほうに迫ってくるだろう。何もかも見かけ倒しの煙で、煙のうず、煙ばかりだ! 空の四隅でさかさまになった田園風景……。

「やれやれだ! こわかったな……」かかとで蹴ると、操縦索のつかえがとれる。操縦桿が動かなかったのだ。なんだって? サボタージュだと?

ちがう。絶対にそんなことはない。かかとで一蹴りしただけで、世界は元どおりになったのだ。どえらい目にあったものだ!

(中略)

ジブラルタルに着くころには、もう夜だろう。それからタンジェに向けて左旋回すれば、ベルニスは波にただよう巨大な氷山のようなヨーロッパと引き離されるだろう……。

(中略)

ジャック・ベルニスはタンジェの燈台に着くまで、回想にふけることにする。

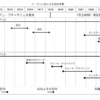

「ツールーズ―アリカンテ間、飛行時間五時間十五分」という記述から、ベルニスがアリカンテに着陸したのは11時25分、まだスペインだ。再離陸した時間は書かれていないが、彼はいよいよヨーロッパからアフリカにジブラルタル海峡を越える飛行を始めた。こうして第一部は幕を閉じ、第二部の幕が開く。

第2部第1章(過ぎし二カ月のこと)

第二部の幕は次の文章で始まる。

私は後戻りして、あの過ぎし二カ月のことを物語る必要がある。

(中略)

ジャック・ベルニスはタンジェの燈台に着くまで、回想にふけることにする。私ははやくも、ジュヌヴィエーヴとベルニスの思い出が苦々しいはずのところを散歩しても、ほとんど後味の悪さを覚えなくてすむほどではないのか?

私は泉を突き止めた。おぼえているかね? それはジュヌヴィエーヴなのだ……』

そしてもっともっと古い回想にふけるのだ。高校卒業後の再訪が6年前とすると、10年以上前の話になるだろう。

ベルニスのこの文面を読むうちに、ジュヌヴィエーヴ、私は目を閉じて、少女のころのあなたを思い描いた。あなたは十五歳で、私たちのほうは十三歳だった。あなたが私たちの思い出の中で老けるはずもあるまい? あなたはいつまでもあのひ弱な少女で、私たちもあなたのうわさを耳にすると、そんな少女のままのあなたが人生に乗りだした図を想像してみては、はっとするのだった。

ジュヌヴィエーヴに対する語り手の呼び方の変化

Enfin le rapide de sept heures du soir faisait son orage, doublait la province et s’évadait, nettoyant enfin votre monde de ce qui est inquiet, mobile, incertain comme un visage aux vitres des sleepings. Et c’était le dîner dans une salle à manger trop grande, mal éclairée, où tu devenais la reine de la nuit car nous te surveillons sans relâche comme des espions.

ようやく、午後七時の特急列車がけたたましい響きとともに田舎を走りぬけると、さっと消えて、寝台車のガラス窓にうつる一つの顔を思わせるように気がかりで不安定な変わりやすいものを、とうとうあなたの世界からぬぐいとった。こんどは、広すぎて明かりがゆきわたらない食堂での夕食で、そこではきみが夜の女王になったのは、われわれがまるでスパイのように、ひっきりなしにきみを見張っていたからだ。

語り手は第1章の途中からvousと呼んでいたジュヌヴィエーヴを突然tuと呼び変える。それがこのパラグラフである。[ref]ここでの「一人称的語り手」から見たnous, vous, tuの呼び方の指標については、『サン=テグジュペリにおける「語り」の探求―『南方郵便機』から『星の王子さま』へ―』藤田義孝著、朝日出版社、45−47ページを参照するといい。ただし、この本を読むには、著者が展開する小説の語り手と登場人物についての分析指標の知識という前提条件が必要であることを注意しておく。[/ref]ここにはサン=テグジュペリにしかわからないジュヌヴィエーヴに対する何らかの関係の投影があるに違いない。われわれはその変化はただ推測することしかできない。労力の無駄だから、これ以上詮索することはやめよう。長塚訳はそのvousとtuを「あなたの」と「きみが」「きみを」と見事に訳し分けている。

事物の方から来たジュヌヴィエーヴ

Elle lui venait de la part des choses. Elle servait d’intermédiaire, après mille divorces, pour mille mariages. Elle lui rendait ces marronniers, ce boulevard, cette fontaine. Chaque chose portait de nouveau ce secret au centre qui est son âme. Ce parc n’était plus peigné, rasé et dépouillé comme pour un Américain, mais justement on y rencontrait ce désordre dans les allées, ces feuilles sèches, ce mouchoir perdu qu’y laisse le pas des amants. Et ce parc devenait un piège.

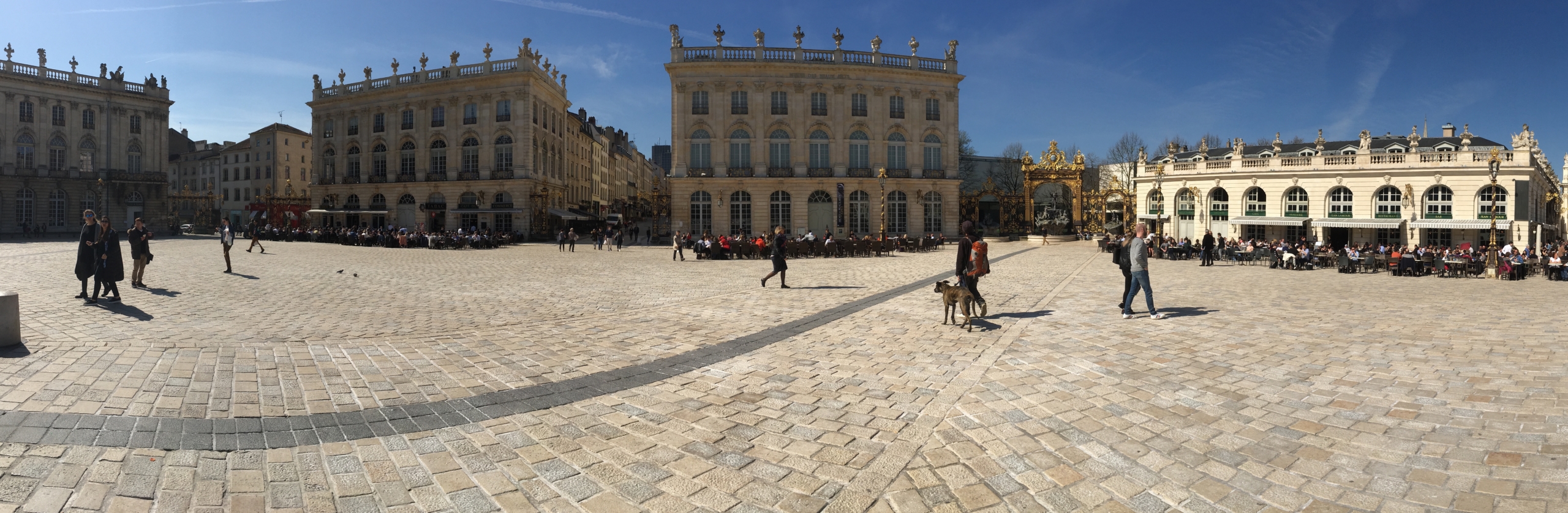

彼女は事物の使者として彼の許にやってきた。そして千回も離婚したあとに、千回結婚する仲介の労をとった。あのマロニエの木も、あの大通りも、あの泉も彼に返した。一つ一つのものがあらためて中心にあの秘密を秘めていたが、その秘密こそものの魂にほかならない。あるアメリカ人のためとでもいわぬばかりにきちんと手入れされて、きれいさっぱりと掃き清められたあの公園も、もうその跡を留めず、小道は乱雑だし、枯れ葉や、恋人たちが歩くうちに落とすハンケチが見られるばかりだった。こうして、あの公園も一つの罠と化してしまった。

この文章はまたひときわ難しい。「彼女は(精神の側からではなく)事物の使者として」来たという。ここにはカントの「物自体Ding an sich, chose en soi」の思想が隠されているように見える。経験というものは物と精神を結びつけるが、その絆はすぐに切れる。それが「千の離婚」であろうし、「千の結婚」というのは、また新たに物と精神を結びつける仲介をするのが彼女の役割だった。それぞれの「物」はその中心に「物自体」を隠しているのだ。

「感覚によって経験されたもの以外は、何も知ることはできない」というヒュームの主張を受けて、カントは「経験を生み出す何か」「物自体」は前提されなければならないが、そうした「物自体」は経験することができない、と考えた。物自体は認識できず、存在するにあたって、我々の主観に依存しない。因果律に従うこともない。[ref]https://ja.wikipedia.org/wiki/物自体[/ref]

凡人には経験されない「物自体」を例外的にジュヌヴィエーヴは理解しているのだ。しかし、次の2文はまだ私の中ではちゃんと解釈できない。アメリカ人の喩えとハンカチと罠、はまだ謎のままだ。

(この項、続く)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません