「サルトルによるフローベールの生涯の再構築」その1「家族計画」planning familialについて

Recherches & Travaux 71/2007所収、Joung-Rae Ji 氏のLa reconstruction sartrienne de la vie de Flaubert[ref]https://journals.openedition.org/recherchestravaux/221 지영래, 読み方は、ジ・ヨンレらしい。http://faculty.korea.ac.kr/kufaculty/jimage/index.do[/ref]

「サルトルによるフローベールの生涯の再構築」は、最初に取り上げるにふさわしい論文だろう。著者は高麗大学仏文科の韓国人研究者らしいが、まずそれが頼もしいと感じた。日本ではまだサルトル研究者は少ないけれどいるが、韓国でサルトル研究者がいることだけでも新鮮な驚きがある。さて、Joung-Rae Ji はサルトルのフローベール論の2大仮説、「planning familial 家族計画」と「planning névrotique 神経症計画」が、どちらもその根拠が疑わしく、全体としてサルトルの解釈の基盤が揺らぐと主張している。この2つの仮説の「planning familial 家族計画」についてまず論じてみたい。

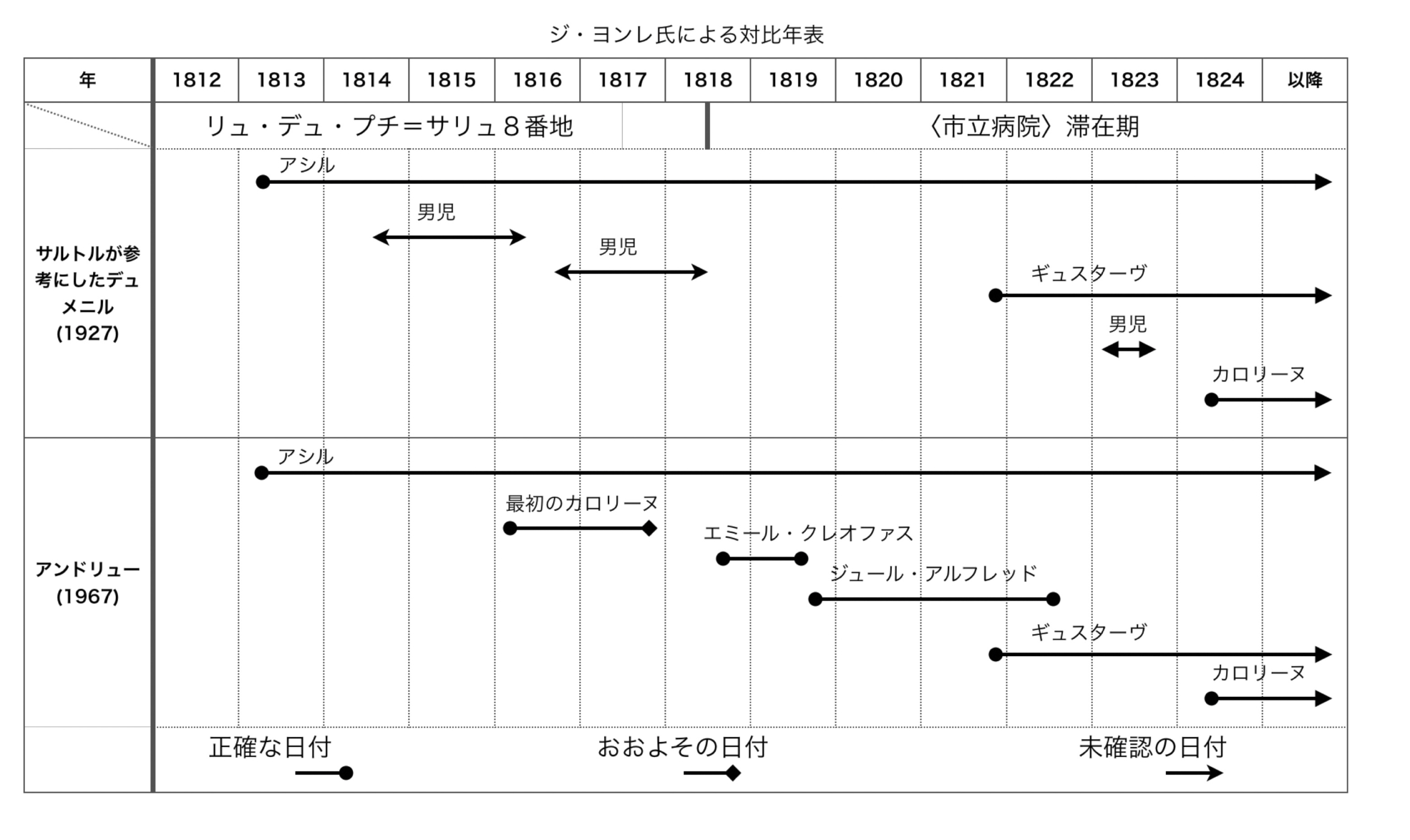

フローベールの伝記作家といえば、ルネ・デュメニルRené Dumesnil のGustave Flaubert, l’homme et l’œuvre, 1932[ref]https://www.abebooks.fr/Gustave-Flaubert-lhomme-loeuvre-RENE-DUMESNIL/265253666/bd[/ref]『ギュスターヴ・フローベール、人と作品』(1947年に改訂新版が出ている)らしく、サルトルがもっとも参考にした伝記でもある。次に上げる表はJoung-Rae Ji 氏が丁寧に作ってた2つの比較表であるが、この表には以下の2つの報告を対照している。

(1)サルトル仮説の根拠として、デュメニルが提供している結婚直後のフローベール家の子どもたちの誕生と死亡の経過

(2)リュシアン・アンドリューLucien Andrieu, « Les maisons de la famille Flaubert dans la région rouennaise »(「ルーアン地域のフローベール家の住居」, Les Amis de Flaubert, n° 30, mai 1967, p. 9-10.[ref]https://www.amis-flaubert-maupassant.fr/article-bulletins/030_009/[/ref]

この表によると、1812年に結婚したギュスターヴの両親が1818年半ばに市立病院に住居を移すまでの6,7年はリュ・デュ・プチ–サリュに住んでいたという。デュメニルの伝記ではその間に長男のアシルが生まれ、2人の男子が生まれたが相次いで満2歳以内に死亡している。

ルシアン・アンドリューの調査によると、1817年末にフロベール一家がプチ=サリュ通りを転出したとき、フロベール夫妻と長男アシル、そして女児が含まれていたという。「サルトルの主張に反して、彼らが最初の住居にいた間は一度も喪に服さなかった。市立病院かその近くの住居に転居した後に、6人の子供のうち3人を失うのだ。フローベール夫人をめぐるサルトルの仮説はこれでぐらつく。」こうしてJoung-Rae Ji 氏はサルトルのフローベール家の「家族計画」という大きな骨子が根底から崩れると考えた。というのも、サルトルが引用しているフローベール夫人の次の証言はアンドリュー氏の喪に服さなかった7年間にふさわしいと考えたからだ。

彼らは1812年2月に結婚し、リュ・デュ・プチ–サリュ8番地に一家を構えた。彼らはそこに7年間とどまらねばならなかった。コマンヴィル夫人は書いている、「私が幼かったころ、祖母は私を連れて(その家の前を)通りすぎることがよくあったが、窓のあたりを眺めながら、祖母は、ほとんど敬虔とも言える重々しい声で告げたものである、『ごらん、あそこで私の一生のうちで一番楽しかった歳月が過ぎて行ったんだよ』」。[ref]『家の馬鹿息子』I、87ページ。[/ref]

コマンヴィル夫人はギュスターヴの妹のカロリーヌの娘、つまり彼の姪であり、祖母とはフローベール夫人、つまり彼の母親のことである。

サルトルはこの7年間とその後の一家の生活についてデュメニルの証言に従って、次のように解釈した。

われわれにとっては、この証言は第一級の重要性をもつ。七年間の幸福。その後では、不幸はただちに始まりはしなかった。中途半端な状態があり、だがわるい兆しのようなものが重なり、それにとりわけ、もはやそこには本当の幸福感がなかった。一八二年から一八一九年にかけて、夫婦の生活で目立った事件は何だっただろうか。まず、結婚式からかぞえて一年より一日少ない日に、アシルが生まれた。彼が十分に手をかけて育まれたことはうたがいがない。若い母親はこの愛の結晶を愛した。そのうえ、アシル–クレオファスはこの子に自分自身の洗礼名をあたえて、自分の周囲の人たちに、彼がこの第一子をやがて他の子供も生まれるだろうが自分の跡継ぎ、一家の未来の長、とみなしていることをはっきりと表明した。ここにわが息子がいる、まあ私自身がと言ってもよいが、今日は私の反映であり、明日は私の再来である。母親はこの偏愛を知って自分もそれを分有した。彼女は自分の息子のなかに、ずっと昔に死んだと思われていたのが、ついに蘇った、自分の夫の、心の武装を解いたやさしい幼少期を愛した。これほど行きとどいて心をこめた心遣いの的であったアシルは、注文通りの、健全で、従順で、利発な子供であった。少し後には、この子供に読み書きを教えることは母親にとってのたのしみとなった。[ref]同上[/ref]

長男アシルの誕生が夫婦の幸福の原因であったことがよくわかる。問題は次の文章であろう。

その間に父親は妻を二回みごもらせた。妻は二人の男子を生んだのだ。二度とも何にもならなかった。彼らは幼くして死んだから。わたしをおどろかせるのはたしかに以下の点である。たった一度の子供の夭死でも一般に両親を不幸のなかに投げこむのに十分なのだ。フローベール家の場合、それがつぎつぎに二度生じた。それはこの人々をながい間荒涼とした気持にさせ、この最初の住居に対して怖気をふるわせるのに十分な事柄である。さて、三十年後に、フローベール老夫人は、なつかし気にリュ・デユ・プチ–サリュにやってきて、昔の住居のまえに足をとめて、自分がそこで味わった幸福のことをたえず思い出すことを好んだ。彼女が言うように、彼女の夫婦生活を二つに分つならば、〈市立病院〉に居を定める以前には、彼女は三人の息子をもうけたが、そのうちの一人だけが生き残った。居が定まった後にはこの比例が逆転する。彼女がつくる三人の子供のうち、一人だけが死ぬのである。それにもかかわらず、彼女はわれわれに告げる。こうした身にこたえる挫折にもかかわらず、自分はリユ・デュ・プチ–サリュに住んでいた最初の七年間に、真の幸福を味わい知った、と。[ref]同書、87-88ページ。[/ref]

サルトルはここで最初の7年間に二人の子供が死んで、後半の市民病院では一人だけが死んだ、それでも前半の方が幸せだったと言うのだ。その理由は以下に述べている。

こうしたことは一体どこから生じ得るのだろうか。一つの点がわたしには明白であるように思える。死者たちは最初の七年間について彼女の心に嫌悪感を生じさせることはできなかったし、また生者たちもそれにつづく歳月に彼女を愛着させることができなかった。それでこの心の天秤においては子供の重みは重要でなかったにちがいない、ということだ。カロリーヌ・フローベールの幸不幸はただ一人の人物に左右されていて、それは外ならぬ夫アシル–クレオファスであった。ルイーズあての手紙のなかでこのことを証言しているのはギュスターヴ自身である。「母はぼくの父親を一人の女が一人の男をかつて愛し得た最大限に愛していました、それも彼らが若かったときというのではなく、最後の日まで、結ばれてから三十五年後にも」[ref]同書、88ページ。[/ref]

「祖母は、ほとんど敬虔とも言える重々しい声で告げたものである、『ごらん、あそこで私の一生のうちで一番楽しかった歳月が過ぎて行ったんだよ』」というフローベール夫人の執着は、サルトルがこだわる自分の生まれ変わりとしてのカロリーヌ二世もすでに生まれていたので、長男と長女が立て続けに生まれて、幸福の絶頂だったという説明が見事につくとJoung-Rae Ji 氏は言いかったのだろう。長女は夭折してしまったが、悲嘆に暮れるまもなく立て続けに男の子3人を産み、最後に待望の女児が授かったのだから夫人のギュスターヴに対する冷たい仕打ちというのはサルトルの誤解だというのだろう。

しかし、最初に授かった自分の身代わりの女児を引っ越し後に失っているとしたら、彼女の喪失感は大きいだろうし、その後、末っ子になって生まれたカロリーヌを授かったことは最初の女児の身代わりを得たようで余計に幸せを感じただろうことは容易に想像がつく。だから、サルトルは長男は特別の存在、アシル–クレオファス二世として別格で、その他の子供は十把一絡げに過ぎなかったと言うのはあながち間違っていないのではないかと思われるのだ。だから、「それでこの心の天秤においては子供の重みは重要でなかったにちがいない、ということだ。カロリーヌ・フローベールの幸不幸はただ一人の人物に左右されていて、それは外ならぬ夫アシル–クレオファスであった」というサルトルの考え方は次の文章でわかる。

個人は非本質的でかりそめの様態であり、家族的共同体こそみずからのうちに諸様態を生みだしかつ吸収する実体なのだ。このいささか割切った智慧ほどカロリーヌのうえに好い効果をもたらしたものはなかったことにうたがいはない。彼は彼女に、おそらく、お前はこの世に«morituri»*を生み出すのだと説き聞かせたのだ。このラテン語と同じ意味のフランス語をわたしは知らないので、こう呼ぶのだ。彼女は子供たちをみごもっているとき、みずからの胎内においてまでもそんな風に感じたのである。

*ゲーテも同様であった。彼は自分の息子の死を告げられたとき、平然と答えた。「私は自分が死すべき者をつくり出したことを知っていた」と。[ref]同書、94ページ。[/ref]

「前世紀(19世紀)の初頭においては、乳幼児がまるで蝿のように無造作に死んでゆくので、彼らをあまりに愛しすぎないことがよいとされて」いて、「一家を永久に存続させるためには多くの子供が必要であり、一人の生者をつくるためには多くの死者が要る」のであった。サルトルはデュメニルの報告に基づいて1812-20年の9年間に3人の子供(1813年アシール、1814年男児、1816年男児)を産み、そのうち2人は夭死したこと、1821ー1824年の3年間に3人の子供(1821年ギュスターヴ、1823年男児、1824年カロリーヌ)を産んだことを確認している。それがこの表現になっている。

九年間に三人の子供であり、ついで四年足らずの間に三人である。気乗りのしない状態から、ひどく熱心だった時期へ移ったわけだ。[ref]同書、136ページ。[/ref]

しかし、アンドリュー氏の報告では6人の子供は(1813年アシール、1816年最初のカロリーヌ、1818年男児エミール‐クレオファス、1819年、男児ジュール・アルフレッド、1821年ギュスターヴ、1824年カロリーヌ)となっており、ほぼ切れ目なく出産・育児を継続していることがわかる。その意味では前の文章は出産育児の時期を「気乗りのしない」時期と「ひどく熱心」な時期に明瞭に分割する根拠は存在しないことになる。そうすると、ギュスターヴが生まれる時期にフローベール夫人の焦りを示す次の文章もサルトルの誤認になるのだろうか。

不幸な歳月のはじまりがやってくる。大きらいな〈市立病院〉によって、彼女は多忙すぎる夫をほんのわずかしか引き止めておけないことを思い知らされた。カロリーヌは、ふたたび父親によってフラストレーションを起こさせられる。彼女はそれと知らずに、この我慢を通して、自分のひとりぼっちだった幼少期、フルーリオ博士の無言の非難をふたたび見出す。はじめて彼女は代償がほしくなった。それはただ一つしかない。彼女の不幸によって厳密に規定されたたった一つの代償、つまり一人の娘である。彼女がそのことを〈主人〉を前にしてあえて口にする勇気があったかどうかは、われわれは決して知り得ないだろう。確かなことは、彼女が自分の気持を分ってもらえたことだ。アシル–クレオファスはただちに受け入れたようだ。―娘かい、結構だ、彼女には娘をもたせてやろう。まちがってお腹に宿ったぶしつけな男の赤ん坊たちや、母親が自分の腹を痛めた分身に伝えた脆弱さに対抗する、ただ一つの対応策がある。つまりすべてを帳消しにして、生命力のある女の子をこの世にもたらすために、必要なかぎりせっせとふたたびはじめることである。アシル–クレオファスは、この女の子を求めての努力の最中に男の子が生まれることも大いに期待していた。彼の牡としての生殖能力の面目もかけられていたから。けれども、とりわけ彼は早く済ませてしまいたかった。彼ら夫婦には、五、六年は余裕があるが、それ以上はほとんど無理だ。急がないと、最後に生まれる子供たちは老人の子になってしまう。こうしてギュスターヴは、新しい家族計画の最初の成果として生まれた。彼の不幸は家族内のこうした移転直後の状勢を身にひき被ったことである。[ref]同書、138ページ。[/ref]

これは決してサルトルの誤解とも言い切れないだろう。

前の対比に立ち戻ろう。九年間に三人、ということは、この二人の愛する人たちがのんびりしていたからで、彼らが同衾していたから子供ができたのだ。四年間に三人の子供とは、この親たちが、あせって子供を作るために共臥をしたということだ。その後は、満足してしまい倦怠も感じて次第に間遠くなるが―それでも何回か抱擁をくり返しはしたにちがいない。[ref]同書、136ページ。[/ref]

さて、この問題について私の結論を述べる時間になった。この著者の2つの証拠の対比の努力は多としたい。デュメニルの報告で決まりかと思っていたフローベール夫妻の出産とその時期について、新しい証拠を発見して見事な対比図を書いてくれた。リュシアン・アンドリューの証拠のほうが正しいだろうと私も思う。アンドリュー氏は「フローベール友の会」に勤務する学芸員として貴重な出生証明の記録を丹念に調べ上げただろうし、デュメニルの 1932の著書より30年も後の記事だからより詳細で前者の間違いを正したということはよく分かる。だから1812年から1824年までの「ルーアン地域のフローベール家の住居」はこの記事で決まりだ。サルトルは間違った報告をもとに彼の仮説を築き上げたことを認めざるを得ない。さて、サルトルの側からの意見を言えば、1962年の記事だから、『家の馬鹿息子』を書く時期には参考にする可能性はあったとはいえ、デュメニルの本のように普通に書店で購入できる本と違って、「友の会」会員に配布される小冊子に掲載された記事をサルトルが眼にする可能性は極めて少ないだろうということだ。フローベール研究者のなかでも一部の人間しか眼にしないような文章を参照しなかったと言われても困るだろう。だから、デュメニルの本に拠ったサルトルの仮説を非難するのはお門違いだと思う。

私は1983年当時、アレクサンドル・デュマの研究をしていて、そのときパリ郊外のマルリー・ル・ロワに本部を置く同じような組織 Société des amis d’Alexandre Dumas「アレクサンドル・デュマ友の会」に入会して毎年定期冊子を郵送してもらっていた。フローベール・モーパッサン友の会はルーアンに本部があるようだが、デュマ友の会は当時から会長がアカデミー会員のアラン・ドゥコー氏で、事務局長のクリスチアンヌ・ディグビー(ご主人はニーヴ・ディグビーといってイギリス人貴族でデュマ・フィスの邸宅を買って住んでいた)に招待されて、私は1984年、その邸宅に泊めてもらったことがある。その会ではパリ郊外 Le Port-Marlyにあるデュマの建てたモンテ・クリスト城を守っている組織である。有力会員のなかには大学教員も参加して、定期刊行物に論文を投稿するので、友の会と言っても単なる趣味人の集まりと馬鹿にはできない。ただし、そうは言っても、いくらサルトルがフローベールを研究しているからと言ってこの論文にまで目を通せというのは無理があるだろうと思う。

次の文章を読んでみよう。

ついで、凪の状態がつづく。しかも母親はまだ若かった。三十一歳である。だが関係ない。家族はもう十分だし、生みの父はもはや決して子供を作ろうとはしないだろう。フローベール家の夫婦はもはや愛の営みをしないのだろうか。前の対比に立ち戻ろう。九年間に三人、ということは、この二人の愛する人たちがのんびりしていたからで、彼らが同衾していたから子供ができたのだ。四年間に三人の子供とは、この親たちが、あせって子供を作るために共臥をしたということだ。その後は、満足してしまい倦怠も感じて次第に間遠くなるが―それでも何回か抱擁をくり返しはしたにちがいない。けれどもそれは目的をもたず、たいしたよろこびも与えるものではなかった。少なくとも博士の気持はそんな風であった。夫人の方が閨房の快楽にそれほどすすんであきらめをつけたかどうかわたしに確信はない。しかし何と言うべきだろうか。子供を作らぬ閨房の快楽は、夫人を慣れさせたことだろう。彼女は、快楽は家系を永続させることの必要性によって正当化されるべきだと主張していた。この夫婦は文字通り家族計画にしたがって行動してきた。それで、肉の仕事が完成され、子供たちが出生してしまうと、肉の逸楽そのものを求めることは罪ぶかいことになったはずだ。

それで、肉の仕事が完成され、子供たちが出生してしまうと、肉の逸楽そのものを求めることは罪ぶかいことになったはずだ。

それにしてもどうしてカロリーヌの生まれた後では止めてしまったのか? その点だが、理由は明らかで、わたしはすでにそれを語った。つまりフローベール夫人は娘が欲しかったので、それが得られたとき、打止めにしたのだ。フローベール夫人は、夫が彼女にギュスターヴを産ませたときこうした考えをすでに頭の中にもっていたと考えるべきだろうか。わたしはそう思う。[ref]同書、136ページ。[/ref]

ここでサルトルが書いていることは、二代目の長男アシール、そして(スペアの)次男ギュスターヴ、妻の望んだ末娘カロリーヌ、生き延びた兄弟はデュメニルもアンドリューも同じで、その後、完全に打ち止めにしたということである。ジ・ヨンレ氏の宣告にも関わらず、サルトルの「家族計画」の根幹は全くゆるぎはしないだろう。たしかに「九年間に三人、ということは、この二人の愛する人たちがのんびりしていたからで、彼らが同衾していたから子供ができたのだ。四年間に三人の子供とは、この親たちが、あせって子供を作るために共臥をしたということだ。」というような素敵なフレーズが台無しになってしまうけれども、それでも大筋には変わりがないのだ。

実は問題は夭折の子どもたちの死亡順とか男女差とかにあるのではない。問題は母親としてのフローベール夫人の育児の様態にあるのだ。サルトルは育児の本質について次のように書いている。

これは、生まれた最初の日から、私の他者性についての受動的経験を通しての私自身の発見によって〈他者〉がそこに拡散して存在しているからである。他者性についての受動的経験を通して、とは、私の欲求に奉仕する外部の適切な力による、私の身体にくり返して加えられる取り扱いを通して、という意味である。この水準においてさえも、それがいかに初歩的なものとはいえ、愛情が求められる。あるいはむしろ、受け入れられる心遣いが愛情なのだ。この契機において、子供が、拡散している他者性によって、また他者性に対して、おだやかな外と内との環境の中で、自分を把握できるようだと上首尾なのだ。欲求は子供自身からくるが、彼が自分の人格に付する最初の関心については、彼はそれを自分がその対象である心遣いから得る。別の言葉でいうと、もしも母親が彼を愛していれば、彼は自分の対象–存在を、自分の、愛される–存在、として見出す。次第に明らかになってゆく一人の他者を通して、自分自身にとっては主体的対象である子供は、自分自身の眼に、日常になじむ作業の絶対的目的として、一つの価値として映ずるようになる。心遣いによる乳呑み子の価値化は、やさしさが表われていればいるだけいっそうふかくその子供にとどく。母親が彼に話しかけると、子供は言語作用に先立ってその意図を把握する。母親がほほえみかけると、彼はその顔そのものよりも前にその表情を認識する。子供の小さな世界は流星が飛びちがっているが、その流星たちは彼に信号を送り、その重要な意味はとりわけ彼に母親の行動を献げることである。この怪物は絶対君主であり、つねに目的であって、決して手段であることはない。子供がその生活の中で、生後三ヵ月、あるいは六ヵ月に、こうした自負心にみちた幸福を一たび味わい得たならば、彼は男[ref]このフレーズはQu’un enfant puisse une fois dans sa vie, à trois mois, à six, goûter ce bonheur d’orgueil, il est homme: となっていて、il est hommeを訳者は「男になる」と訳している。私の考えではこのhommeは「男」ではなく、「人間」という意味ではないかと思う。男女の性差ではなく、フローベールが「monstre怪物」と言われるのと対比して「人間」だと言うのではないだろうか。母親からの愛情を受けなかった子供は「人間になれずに怪物になる」という文脈での記述ではないだろうか。[/ref]になる。彼はその後の全生涯を通じてその支配することの至上のよろこびをよみがえらせることもできないし忘れ去ることもできない。しかし彼は、不運のさなかにおいてまでも、一種の宗教的楽天主義を保つことだろうし、その楽天主義は自分の価値についての抽象的で心平らかな確信にもとづいている。困窮の身でありながら、それはなおも一種の特権者である。このようにして始まった事件については、われわれは、いずれにせよそれはフローベールの事件とは同日に談ずるべきではない、と言うだろう。[ref]同書、146ページ。[/ref]

難しい言い回しであるが、簡単に言えば、乳飲み子のとき、人間は自意識や記憶すら定かではない時期でも、すでに母親の愛情を感じているものであり、そうやって愛情を受けた人間は不運のさなかにおいてでも、一種の宗教的楽天主義と自分の価値の確信をもつ特権者だということである。サルトルはギュスターヴの受けたであろう育児についてこのように書いている。

わたしは白状するが、これは一つの作り話である。事情がこんな風であったと証すものは何もない。そしてもっとわるいことに、そうした証拠が欠けていることは−−証拠とは必ず独自的な事象であるはずだが−−われわれが話を作りだすときにさえも、図式的傾向や一般性の方へ偏らせてしまう。わたしの作る物語は乳呑み子たちにあてはまるが、特にギュスターヴにはあてはまるわけではない。だがかまわぬ。わたしは、次に述べる唯一の理由によって、物語を果てまでみちびきたいと思った。いささかも負け惜しみでなく言うのだが、真実の説明は、わたしが作りだした説明と正反対のものであると考えてみることもわたしには可能だ。だがいずれにせよ、その説明はわたしが示すものと同じ道を通らねばならぬであろうし、わたしが決めた領域、つまり身体、愛情という領域の上でわたしの説明に反論することにならないでは済まぬだろう。わたしは母親の愛情について語った。新生児に対して他者性の対象的カテゴリーを固着させるのはそれであり、生後の何週間かに、乳房のなめらかな肉をそれを認められるようになるや否や他者として感ずることをその子供に可能ならしめるのもそれなのである。子供の親への愛情−−口唇性欲の段階は、生まれおちると同時に〈他者〉に出会うものであることは自明であり、その限界と強度とを定めるものは母親の行動であり、その内的構造を決するのもそれである。ギュスターヴは母親の冷淡さによって直接条件づけられる。彼は孤りで欲望をもつ。食–肉に向かっての、性的でありかつ摂食的である彼の最初の躍動は、愛撫によって彼の方へ反照されることがない。生後一ヵ月、四ヵ月に、またその零歳の一年間に今や甘美さの漠とした堆積である、母なるものとして認識されたその形態が、そちらの方から子供の愛撫やほほえみを乞い求めるようなことは、起こらぬか、あるいはほとんど起こらぬだろう。子供は好調な消化用の管であることを要求される。それだけのことだ。いかなる運動も外からそれに応えぬ場合、性的欲動ほど孤独なものはない。これはど受動的なものはない。[ref]同書、146-7ページ。[/ref]

ギュスターヴ少年はやっとずいぶん遅れて、きわめて要領わるく伝達することをまなぶ。母親の心遣いのせいで彼には伝達したいという気持もその機会も与えられなかったのだから。彼はそれでパトス的なもの、つまり、身に蒙りながら表にあらわれていないもの、の内部に閉じこめられている。なぜなら大切な点は次のことである。つまり、能動的情動はそれが生まれるときに公的なものであって、それは、〈他者〉がすでに存在している世界に生まれ−−この他者とは、対象性の拡散している性格としてではあるとしても自己を宣言し、脅迫となり、祈願となり(「きみがぼくにどんな仕打をしたか見てくれ給え」)、プラクシスによって自分の寿命を引き延ばそうとし、それはいわば自分の姿を他人に見せつけるために殉教者と化する暴力である。[ref]同書、145ページ。[/ref]

繰り返しになるが、サルトルの考えでは、乳飲み子のとき、人間は自意識や記憶すら定かではない時期でも、すでに母親の愛情を感じているものであり、そうやって愛情を受けた人間は不運のさなかにおいてでも、一種の宗教的楽天主義と自分の価値の確信をもつ特権者だということである。フロイトの口唇期の理論に対するサルトル的解釈なのだろう。サルトルによれば、ギュスターヴの受けた(であろう)育児が、生涯を通じるフローベールの性格を決定する最初で決定的な要因なのである。世の中の、貧富の差や環境の違いこそ多種多様であっても、乳幼児が最初の他者と取り結ぶ「対幻想」のあり方こそがもっとも重要なことなのである。

私の考えでは、乱暴な言い方をすれば、『家の馬鹿息子』の第一分冊はこれを確定するために長々と綴られた傍証の山なのである。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません